Bei der Vollversammlung des sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbands im Bezirk Baden wurde ein starkes Signal für Kontinuität, Zusammenhalt und kommunalpolitische Stärke gesetzt. Mit beeindruckenden 99,02 Prozent der Stimmen wurde der Pottensteiner Bürgermeister Daniel Pongratz als Bezirksvorsitzender bestätigt.

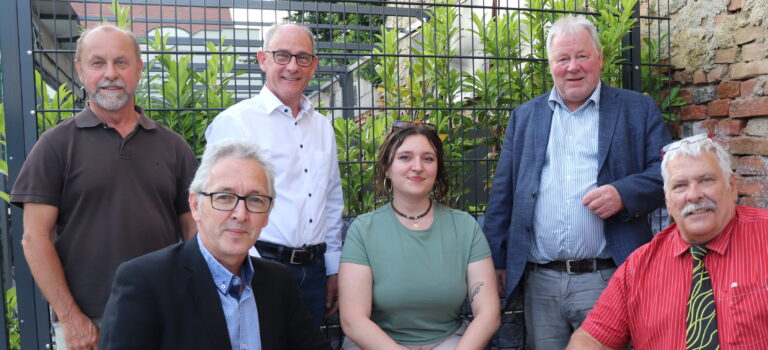

Pongratz (im Bild ganz rechts) nutzte die Gelegenheit, um sich bei den anwesenden MandatarInnen für ihr Vertrauen und ihren unermüdlichen Einsatz in den Gemeinden zu bedanken und auf die Gemeinderatswahlen 2025 zurückzublicken: „Wir konnten nicht nur unsere elf BürgermeisterInnen halten, sondern auch einen weiteren Bürgermeister sowie zwei Vizebürgermeister dazugewinnen. Insgesamt freuen wir uns über einen Zuwachs von neun SPÖ-Mandaten im Bezirk.“

Ein zentrales Thema der Konferenz war die angespannte finanzielle Situation der Gemeinden. NÖ GVV-Präsident und SPÖ-Bezirksvorsitzender Bürgermeister Andreas Kollross machte in seinem Referat deutlich: „Unsere Gemeinden werden durch stetig steigende Verpflichtungen – etwa für NÖKAS, Sozialhilfeumlage und Jugendwohlfahrt – zunehmend in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Wenn das Geld fehlt, können wichtige Projekte nicht umgesetzt werden – das spürt man direkt im Alltag.“ Der NÖ GVV fordert daher eine Stärkung der kommunalen Budgets durch einen höheren Anteil am Gesamtsteueraufkommen, um die zentrale Rolle der Gemeinden als öffentliche Dienstleister und regionale Wirtschaftsmotoren nachhaltig abzusichern.

Ein inhaltlicher Höhepunkt war die Keynote von Prof. Dr. Lukas Haffert, Politikwissenschaftler und Ökonom an der Universität Genf sowie Autor des Buchs „Stadt, Land, Frust“. In seinem Vortrag analysierte er die wachsende Kluft zwischen urbanen Zentren und ländlichen Regionen und warf einen differenzierten Blick auf politische Dynamiken im ländlichen Raum.

Als bewegender Abschluss galt die Würdigung verdienter KommunalpolitikerInnen, deren langjähriges Engagement mit großem Applaus und Ehrenzeichen gewürdigt wurde. Neben vielen ausgeschiedenen SPÖ-MandatarInnen, die für ihren kommunalpolitischen Einsatz mit NÖ GVV-Ehrenzeichen in Gold und Silber ausgezeichnet wurden, erhielten auch besonders langjährig Engagierte das Goldene Ehrenkreuz des NÖ GVV.

Aloisia Baumann wurde für ihre außergewöhnliche kommunalpolitische Lebensleistung geehrt: 55 Jahre lang war sie ununterbrochen in Pottendorf als Gemeinderätin aktiv – eine beeindruckende Bilanz an Beständigkeit, Engagement und Verantwortung. Auch Franz Gartner wurde mit dem Goldenen Ehrenkreuz ausgezeichnet – für 45 Jahre kommunalpolitisches Wirken. Seine politische Laufbahn begann in Alland, doch seine Handschrift prägte vor allem Traiskirchen, wo er als Vizebürgermeister über 23 Jahre lang den Bereich Bau und Infrastruktur mitgestaltete und weiterentwickelte. Mit unermüdlichem Einsatz und feinem Gespür für die Bedürfnisse der Bevölkerung war er eine prägende Kraft für die Region.

Am Bild (v. r.): Der Badener NÖ GVV-Bezirksvorsitzende Bgm. Daniel Pongartz, NÖ GVV-Präsident Bgm. Andreas Kollross, der ausgezeichnete Traiskirchner Alt-Vizebgm. Franz Gartner, die Traiskrichner Bgm.in Sabrina Divoky.

Foto: NÖ GVV-Bezirk Baden