SPÖ-Parlamentsklub und der GVV Österreich haben AmtsträgerInnen zur BürgermeisterInnen-Konferenz in Linz geladen. Im Zentrum stand der Austausch über die Lehren aus der Corona-Krise. Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner forderte bestmögliche Unterstützung für die österreichischen Gemeinden.

Unter dem Motto „Starke Gemeinden. Gutes Leben. – Kommunalpolitik und Parlament im Dialog – ein Austausch über die Lehren aus der Krise“ haben SPÖ-KommunalpolitikerInnen und Parlamentsabgeordnete über aktuelle kommunalpolitische Herausforderungen diskutiert. Dazu geladen hatten der SPÖ-Parlamentsklub und der sozialdemokratische GemeindevertreterInnenverband GVV.

Unter den rund 130 TeilnehmerInnen der Konferenz im Wissensturm in Linz waren neben SPÖ-Vorsitzender, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Abgeordneten rund 100 BürgermeisterInnen aus ganz Österreich, darunter der Wiener Bürgermeister und Vorsitzende des Städtebundes Michael Ludwig, NÖ GVV-Präsident und Ternitzer Bürgermeister Rupert Dworak an der Spitze einer starken NÖ-Delegation (siehe Bild), der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, der Tiroler SPÖ-Chef und Bürgermeister von Sellrain Georg Dornauer sowie die oberösterreichische Soziallandesrätin und SPÖ-Landesparteichefin Birgit Gerstorfer, Klubvizechef Jörg Leichtfried und SPÖ-Bundesratsfraktionsvorsitzende Korinna Schumann.

SPÖ-Kommunalsprecher NR Bgm. Andreas Kollross forderte in seiner Eröffnungsrede „echte Hilfen für Städte und Gemeinden, damit sie auch in Zukunft ihren Aufgaben für die BürgerInnen gerecht werden können“. Die Corona-Krise habe deutlich gezeigt, dass vieles ohne Städte und Gemeinden nicht funktioniert hätte, angefangen von Test- und Impfstraßen bis hin zur Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger betonte bei der BürgermeisterInnen-Konferenz: „Die Pandemie hat viele Schwächen in unserem System aufgezeigt, aber auch, wer zu ihrer Bewältigung unerlässlich war: die Länder und Kommunen.“ Zentral ist für Luger eine bessere finanzielle Abgeltung der Arbeit der Gemeinden.

Die oberösterreichische SPÖ-Landesparteivorsitzende, Landesrätin Birgit Gerstorfer wies in ihren Grußworten auf die Bedeutung der BürgermeisterInnen als „Nahversorger des Gemeinwohls“ hin. Neben einer besseren Finanzierung der Gemeinden und einer besseren Gestaltung der Kinderbetreuung ist Gerstorfer das Thema Pflege wichtig: Die Regierung werde eine Antwort auf das drängende Problem der Pflegefinanzierung geben müssen.

„Das persönliche Gespräch mit unseren Orts- und GemeindechefInnen und der konstruktive Austausch zwischen Bundes- und Kommunalpolitik“ sind Bundesparteichefin und Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner „besonders wichtig“. In ihrer Rede dankte sie den BürgermeisterInnen für ihren unermüdlichen Einsatz während der Pandemie und richtete klare Forderungen an die türkis-grüne Bundesregierung. „So wie sich die Gemeinden um die Menschen kümmern, muss sich eine Bundesregierung um die Gemeinden kümmern“, sagte Rendi-Wagner. Denn Gemeinden seien für die Daseinsvorsorge von der Pflege über Trinkwasser und Kultureinrichtungen bis hin zur Müllentsorgung unersetzlich – und auch als Auftraggeber für die lokale Wirtschaft. „Ein gutes Leben in Österreich kann nur durch starke Kommunen ermöglicht werden“, so Rendi-Wagner.

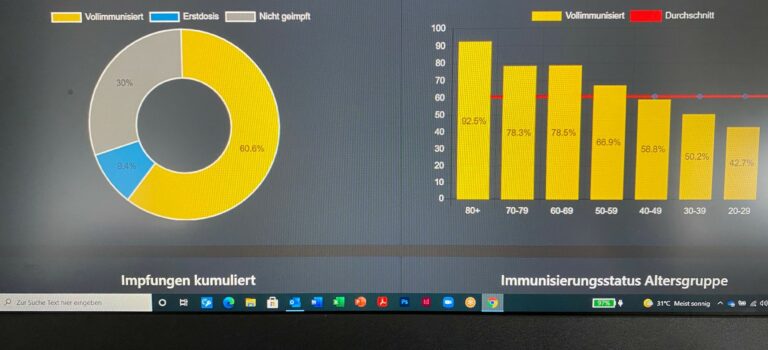

Die Städte und Gemeinden wurden während der Corona-Krise von der Bundesregierung im Stich gelassen. Das türkis-grüne Corona-Paket nennt Rendi-Wagner „halbherzig“, die Co-Finanzierung bzw. Darlehen für die Gemeinden seien in Wahrheit „ein versteckter Sparkurs“. Die SPÖ-Chefin fordert eine hundertprozentige Corona-Ausgleichszahlung für die Gemeinden. „Wenn es keine Unterstützung und keine Investitionen in die Gemeinden gibt, dann hungert man sie aus. Und wer die Gemeinden aushungert, der hungert die Menschen aus!“, so Rendi-Wagner. Die letzten 18 Monate haben gezeigt, „wer die Kohlen aus dem Feuer holt“. So mussten die Gemeinden Test- und Impfstraßen organisieren, weil die Regierung die Verantwortung abgeschoben hat.

Eine zentrale Lehre aus Corona ist für Rendi-Wagner, die „Gemeinden mit Investitionen zu unterstützen“. Bei der Pflege etwa muss die finanzielle Ausstattung gegeben sein, um das Pflegeangebot absichern und weiterentwickeln zu können. Pflegende Angehörige in einer Modellregion beim Land anzustellen, sei ein „mutiger Schritt“ von Landesparteichefin Gerstorfer.

Am Nachmittag wurden in Workshops zentrale Themen wie Umwelt, Wirtschaft, Gesundheit und Pflege erörtert und Lösungswege für die Gemeinden erarbeitet.

Am Bild oben: Die starke Delegation der NiederösterreicherInnen (v.l.): NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert Dworak, NR Bgm. Andreas Kollross, Bgm.in Karin Baier, LGF Bgm. Wolfgang Kocevar, NR Alois Schroll, Bundesparteivorsitzende Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner, Bgm. Jürgen Maschl, Bgm. Thomas Vasku, Bgm.in Karin Gorenzel, Bgm. Robert Szekely, Bgm.in Marion Wedl, LA Bgm.in Kerstin Suchan-Mayr, Bgm.in Marion Török, Bgm. Ernst Wendl, Bgm. Martin Almstädter, Bgm. Herbert Pfeffer, Bgm. Rainer Handlfinger.

Foto: GVV Österreich