Danninger, Teschl-Hofmeister, Riedl & Dworak wenden sich mit Appell an niederösterreichische BürgermeisterInnen und DirektorInnen.

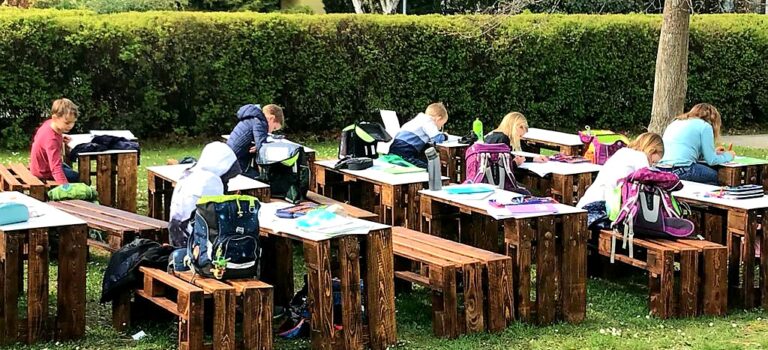

Die Corona-Pandemie hält die Welt seit über einem Jahr in Atem. Vor allem Kinder und Jugendliche hatten darunter zu leiden, dass der Zugang zu ihrem gewohnten sozialen Umfeld und regelmäßigen sportlichen Aktivitäten stark eingeschränkt war. Sinkende Infektionszahlen erlauben es nun wieder zahlreiche Bewegungsangebote – überwiegend im Freien – stattfinden zu lassen. Damit dafür auch genügend Sportanlagen zur Verfügung stehen appellieren Sportlandesrat Jochen Danninger, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, NÖ-Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak an die BürgermeisterInnen und DirektorInnen zur Öffnung der Schulsportanlagen für Sportvereine.

„Bewegung und Sport sind nicht nur ein wesentlicher Baustein für das körperliche Wohlbefinden unserer Kinder und Jugendlichen, sondern tragen auch maßgeblich zu ihrer geistigen Entwicklung bei. Die Auslebung des natürlichen Bewegungsdrangs unserer Jüngsten war gerade in der Pandemie sehr eingeschränkt möglich. Daher wenden wir uns mit dem dringenden Ersuchen an die Schulen und Schulerhalter ihre Sportstätten für Vereine zur Verfügung zu stellen und den Schülerinnen und Schülern damit die Möglichkeit zu geben, ihren Sport auszuüben“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

„Die Pandemie hat klar gezeigt, dass unsere Schulen viel mehr sind, als nur Unterrichtsgebäude. Sie sind Bildungsstandorte und auch Lebenswelten – für das Schulpersonal, die Schülerinnen und Schüler aber auch für ihre Eltern sowie ihre Freunde und Bekannten. Schule hat viel mehr zu bieten als ‚nur‘ Unterricht und als Bildungs-Landesrätin freut es mich sehr, dass auch schulexterne Personen unsere Einrichtungen gerne nutzen. So möchten wir an unsere Schulerhalter appellieren, ihre Sportstätten nach Möglichkeit und unter entsprechenden Sicherheits- und Hygienebedingungen nun wieder für die Menschen in unseren Städten und Gemeinden zugänglich zu machen“, erklärt dazu Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Auch NÖ-Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak schlagen in die gleiche Kerbe: „Nachdem zahlreiche Gemeinden bereits in der Vergangenheit ihre Infrastruktureinrichtungen Sportvereinen über den Sommer zur Verfügung gestellt haben, lautet auch unsere Bitte: Gebt Niederösterreichs Vereinen die Chance auf ein Sport-Comeback! Durch die Unterstützung unserer Gemeinden können hunderte Sportvereine in Niederösterreich dafür sorgen, dass unsere Kinder und Jugendlichen gesund und fit bleiben.“

Es ist bekannt, dass notwendige Sanierungen und Grundreinigungen – die oftmals über die Sommermonate erfolgen – die Nutzung der Sportinfrastruktur etwas einschränken. Trotzdem lautet die große Bitte der Politik, die freien Zeitfenster zur Schulraumüberlassung bestmöglich im Sinne der Kinder und Jugendlichen zu nutzen. Ganz besonders gefragt sind jene Schulen mit einem externen Zugang zu Schulsportflächen, weil dadurch kein Betreten des restlichen Schulgebäudes erforderlich ist. Sollten bei der Abwicklung Fragen oder Unklarheiten auftreten, steht die „Sport Austria“ unter sportstaetten@sportaustria.at oder die in den Bildungsdirektionen zuständigen Personen für Bewegung und Sport zur Verfügung.

Am Bild mit Kindern (v.l.): Danninger, Dworak, Riedl, Teschl-Hofmeister